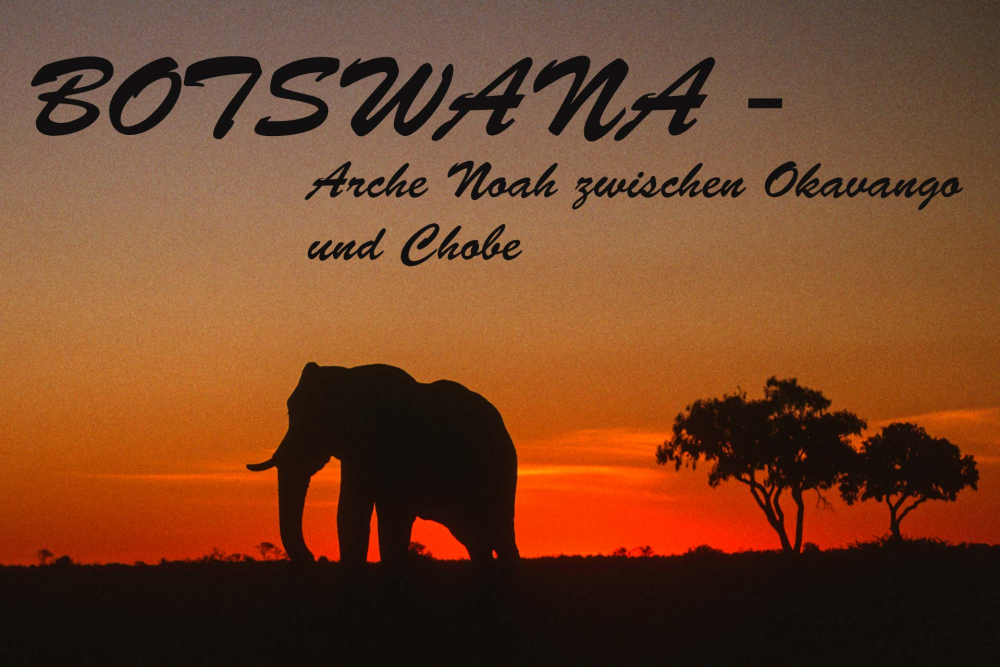

Arche Noah zwischen Okavango und Chobe

Afrika ist mir in den letzten 20 Jahren auf vielen Reisen zu einer zweiten Heimat geworden.

Afrika wird oft als Wiege der Menschheit bezeichnet. Vor mehr als 130.000 Jahren, nahm hier die Entwicklung des Homo Sapiens ihren Anfang. Doch Afrika Ist vielleicht nicht nur die Wiege der Menschheit sondern gar die Wiege des Lebens. Unsere Reise nach Botswana scheint uns diesen Gedanken zumindest näher zu bringen.

Der Ursprung des Wortes Afrika liegt im Dunkel. Es könnte vom lateinischen „aprica“ was „sonnig“ bedeutet, oder vom griechischen „aphrike“ was „ohne Kälte“ meint, herstammen. Für mich ist Afrika ein kaltes Land mit einer heißen Sonne. Nicht nur im klimatischen sondern auch im sozialen Kontext.

Die warme Sonne scheint häufig, während westliche Industrienationen kaltblütig die Ressourcen des afrikanischen Kontinents ausbeuten. Mit unmenschlicher Gefühlskälte erheben Hutus und Tutsis sich gegeneinander und schlachten sich ab. Kindersoldaten in Sierra Leone und Liberia schießen, zugedröhnt von geschnüffelten Benzindämpfen, kalt auf alles was sich bewegt. Wir in Europa und Amerika schauen kalt zu, wie die Geiseln Aids und Malaria viele Kinder zu Vollwaisen machen und eiskalt gehen korrupte afrikanische Diktatoren über die Leichenteppiche, die ihre Bürgerkriege hinterlassen.

Afrika ist mehr als 3x so groß wie Europa. Es bedeckt 1/5 der Erdoberfläche, misst 8000 km in der Länge, 7600 km in der Breite und erstreckt sich über 7 Zeitzonen. Mehr als 2000 Völker und Stämme bewohnen den schwarzen Kontinent. Dies sind zunächst einmal nüchterne Fakten, aber in ihnen steckt bereits die Wurzel der afrikanischen Tragödie. 2000 Völker, unzählige Sprachen, mehr als 1000 Stammesdialekte, ein halbes Dutzend europäischer Sprachen und fast ebenso viele Ideologien, Weltanschauungen und Religionen.

Afrika ist das Armenhaus unserer Erde geworden ! Warum ?

Ab 1850 teilten die europäischen Kolonialmächte Afrika untereinander auf. Sie zerstörten dabei die alten Stammesstrukturen und Siedlungsgebiete. Sie zogen Grenzen ohne jahrtausend Jahre alte Völker und Kulturen zu berücksichtigen. Warum ?

Nun, der Grund ist ganz einfach. Afrika verfügt über 40% des irdischen Wasserkraftpotentials, Millionen von Hektar unbestellten Ackerbodens, sowie riesige Vorkommen an Bodenschätzen, wie Diamanten, Uran, Erdöl und Erdgas. Es war wie in einer Lotterie. Spiel mit und gewinn’ ein Land in Afrika! Selbst kleine europäische Staaten, wie Belgien oder Portugal, verfügten auf einmal mit Ländern wie dem Kongo, Angola oder Mozambique über Staatsgebilde, die ein vielfaches ihrer eigenen Fläche oder Einwohnerzahl betrugen.

Als die afrikanischen Staaten nach 1945 wieder unabhängig wurden, behaupteten sich fast überall, schwarze, korrupte Diktaturen, gestützt durch die ehemaligen Kolonialmächte und deren Interessen folgend. Die einstmals künstlich festgelegten Grenzen wurden nicht korrigiert und nach Stammesgebieten sinnvoll gestaltet. Das Ergebnis dieser Entwicklung sieht heute so aus:

Alle 3,6 Sekunden verhungert ein Mensch, viele davon sind Kinder unter 5 Jahren. Die 10 ärmsten Länder der Erde liegen allesamt in Afrika. Das Bevölkerungswachstum ist das höchste der Welt. Mehr als 750 Millionen Menschen leben südlich der Sahara. Die Analphabetenquote beträgt in einigen Ländern bis 40%. 6.000 Menschen sterben täglich an Aids, 8200 infizieren sich neu, alle 30 Sekunden stirbt ein Kind an den Folgen von Malaria, 50% aller Afrikaner leiden an durch unsauberes Wasser übertragenen Krankheiten. Während 1960 Afrika noch Netto-Exporteur von Getreide war, muss heute 1/3 der benötigten Getreidemengen importiert werden.

Schuld an dieser afrikanischen Tragödie sind vor allem die Regierungen der afrikanischen Länder, die fast gottergeben darauf hoffen, dass andere ihnen helfen werden. Schuld sind aber auch wir im Westen, die wir durch Handelsbeschränkungen den afrikanischen Volkswirtschaften den Weg zu unseren Märkten versperren. Öl und Diamanten nehmen wir gerne, eure Bananen behaltet aber bitte!

Entsetzt schauen wir zu wenn Schwarzafrikaner versuchen die Schutzzäune bei Ceuta und Mellilia zu überwinden, um das gelobte Land zu erreichen. In Afrika weiß man nichts von Sozialhilfe und Arbeitslosigkeit. Man weiß nur, dass es überall besser ist als daheim und versucht Armut und Terror zu entfliehen. Wenn wir nicht aufpassen, kommt die nächste große Völkerwanderung schneller als wir glauben. Wenn wir selbst eine Chance haben wollen, müssen wir Afrika Chancen eröffnen.

Ich persönlich glaube durchaus an eine Zukunftsperspektive für den so gebeutelten Kontinent und die schönste und zugleich wirkungsvollste Form der Entwicklungshilfe, ist eine Reise nach Afrika. Zum Beispiel in ein Land wie……..

Botswana

Nach langem Flug mit der Air Zimbabwe, Zwischenlandung in Harare und Stop in Vic Falls, landen wir müde und übernächtigt in Maun, am Rande des Okavango-Deltas. Hier wollen wir uns einige Tage im Crocodile Camp von Karl-Heinz Gimpel ausruhen, bevor wir zu einer Tour durch das Okavango-Delta und die Wildschutzgebiete von Moremi, Savuti und Chobe aufbrechen.

Okavango der Fluss, der das Meer nie erreicht.

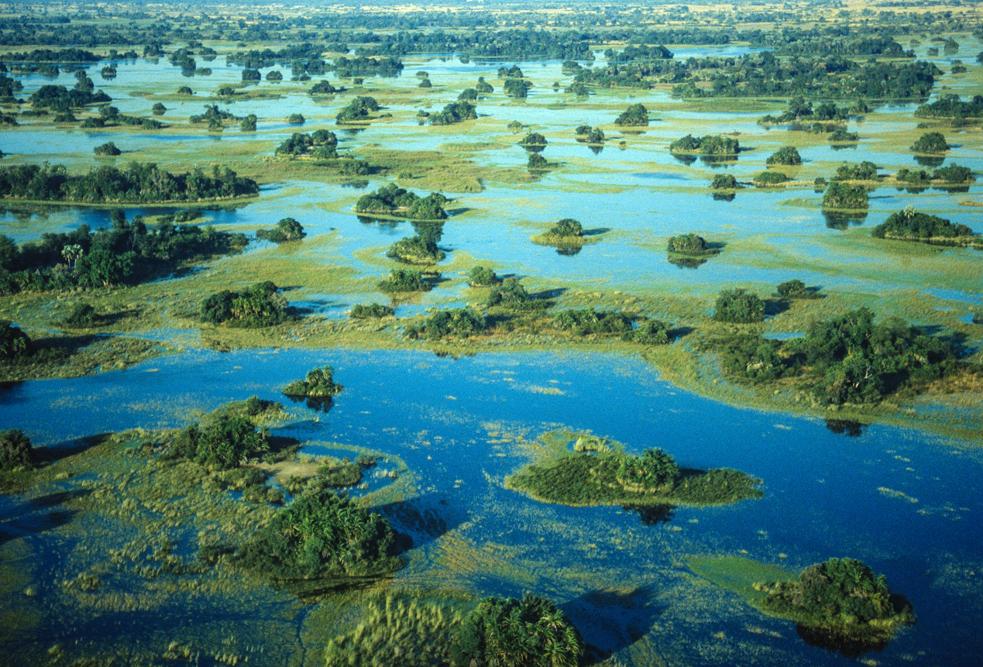

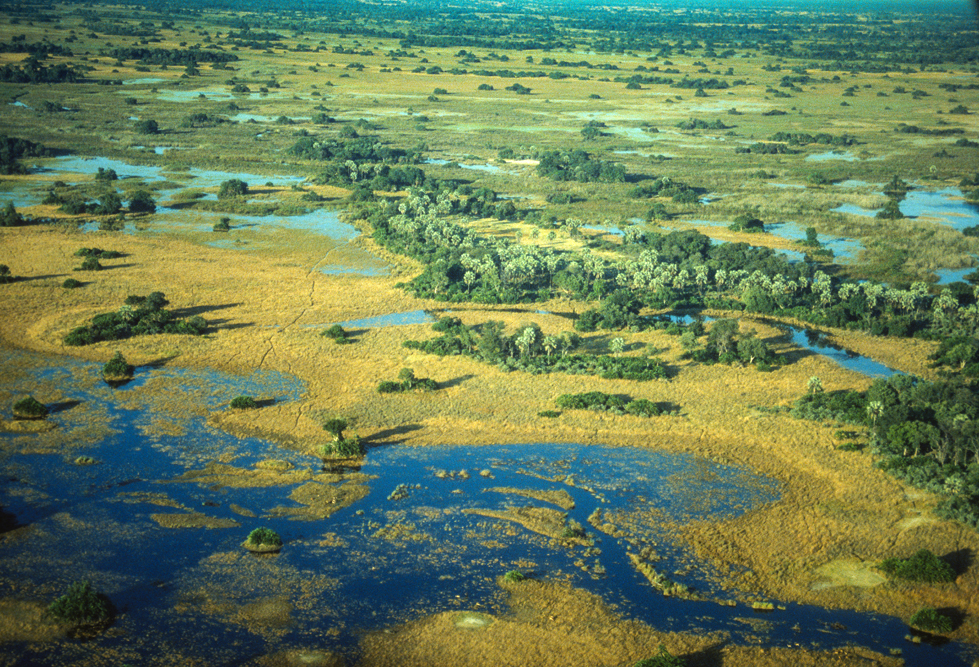

Das Okavango-Delta ist eines der letzten intakten Ökosysteme auf unserem Planeten, mit einer Artenvielfalt, die an die Arche Noah erinnert. Der Okavango entspringt im westlichen Hochland von Angola, bildet in seinem Lauf zeitweise die Grenze zwischen Angola und Namibia und erreicht bei Mohembo die Grenze nach Botswana. Die Intensität der Regenfälle in den angolanischen Bergen ist entscheidend für die Natur und die Ausbreitung des Deltas. Nach 1600 km „mündet“ der Okavango nicht ins Meer, sondern ins Sandmeer der Kalahari, wo er sich auf fast 15000 qkm in unzähligen, Seitenarmen, Kanälen, Teichen und Tümpeln verliert.

Wir fliegen von Maun mit einer Cessna direkt ins Herz des Deltas. Der Flug vermittelt uns einen Eindruck von der Weite und Größe des Okavango-Deltas. Bis zum Horizont breitet sich eine schier endlos erscheinende Wasser- und Sumpflandschaft unter uns aus, aus der vereinzelt Schilfinseln und trockene Landzungen ragen. Wir landen auf einer Buschpiste nahe dem Shinde-Camp, gegenüber von Chief’s Island. Nachdem wir uns in komfortablen Hauszelten häuslich eingerichtet haben, brechen wir zu einer ersten Erkundung der Gegend auf. Ab jetzt ist erhöhte Vorsicht angebracht, denn wir bewegen uns „Im Reich der wilden Tiere“. Hier am Flussufer im dichten Schilf tummeln sich Flusspferde und Krokodile. Drüben auf Chief’s Island sieht man Gruppen von Zebras und Gnus im Schatten der Dum-Palmen stehen.

Nach einer unruhigen Nacht, in der alle in ihren Schlafsäcken liegen und nervös den ungewohnten Geräuschen draußen vor dem Zelt lauschen – was mag da wohl vor sich gehen ? – geht die Sonne am Horizont glutrot auf. Vor dem Küchenzelt prasselt ein kleines, wärmendes Feuer, es duftet nach frischem Kaffee, und Rührei mit Speck. Sacht klappern die Blech-Kaffeebecher aneinander und leise murmelnd unterhalten sich die fleißigen Helfer unserer Küchenmannschaft.

Nach dem Frühstück, erwarten uns am Ufer die Mokoro-Fahrer. Das Mokoro ist ein Einbaum aus einer Art Ebenholz, der bereits seit Jahrhunderten das traditionelle Fortbewegungsmittel im Delta ist. Er dient als Fischerboot; Rinderhirten treiben ihre Rinder damit durch die Wasserarme, er ist Transportmittel und dient eben auch für das Fortkommen der Safari-Touristen. Man muss still sitzen in diesem Boot ohne Kiel, das schnell kentern kann; – und wer will sich schon im Wasser wiederfinden, Aug’ in Aug’ mit einem Krokodil und sei es noch so klein. Mein Mokoro-Man stakt los. Wir wollen zu einem Hippo-Pool; – die massigen Kolosse, wurden nicht weit von hier gesichtet. Welche Überraschungen man hier erleben kann, zeigt sich bereits einen Augenblick später, denn schon liegen wir mit voller Montur im Wasser. Die so friedfertig erscheinenden Vegetarier sind in der Nacht weitergezogen und stehen nur wenige Meter vor uns. Ein Bulle reißt bereits sein Maul auf, und deutet an, dass wir in sein Territorium eingedrungen sind. Wir legen schnell den Rückwärtsgang ein und treten die Flucht an. …..nichts ist passiert !

Wer so im Mokoro sitzt, kann die hohen Schilfwände, welche die Kanäle säumen, nicht überblicken. Was verbirgt sich wohl dahinter ? Man ist sozusagen auf Augenhöhe mit den wilden Tieren. Seeadler kann man beim Fischen beobachten. Elefanten wälzen sich im Schlammbad. Glockenfrösche lassen ihr „Geläut“ hören; und ab und an sieht man Giraffen, die ihre langen Hälse recken um die oberen Zweige des spärlichen Baumbestandes abzuweiden. Langsam wird einem feucht am Hinterteil, den das Mokoro ist nicht dicht, und das als Polster eingelegte Gras hat sich zwischenzeitlich vollgesogen, so dass ich ganz froh bin als wir wieder in Shinde anlanden.

Der späte Nachmittag gehört einer Fußpirsch auf Chief’s Island. Der Puls beschleunigt sich, denn für uns ist es der Blick ins Auge der Gefahr. Was werden wir sehen ? Leider keine Löwen, aber Springböcke, die in weiten Sätzen flüchten; Gnus und Zebras, die häufig zusammenstehen; Warzenschweine vor Erregung zitternd den Schwanz wie eine Antenne aufgestellt; Hyänen und ein Rudel Wildhunde. Wie viele Tiere, – die wir gar nicht wahrgenommen haben, – haben uns gesehen ?

Wir verlassen das Delta so wie wir gekommen sind, in einem Kleinflugzeug. Diesmal ist die Fernsicht noch besser, man kann die Tsodilo Hills erkennen, wo heute noch die Buschmänner, vom Volk der San, leben, die sich über Jahrhunderte im Überlebenskampf mit der Kalahari behauptet haben; – heute ein Volk, das einmal in Kontakt mit der Zivilisation gekommen, den Kampf gegen diese verlieren wird.

Moremi Wildlife Reserve, Savuti, Chobe Nationalpark

In Maun beladen wir unsere Landcruiser, den Küchenwagen und den Versorgungswagen mit Zelten und Betten und machen uns auf den Weg. Wir haben uns entschlossen die wenigen Lodges, die bequem aber auch teuer sind, zu meiden und auf den markierten Zeltplätzen zu campen, die naturnah sind, aber über keine Infrastruktur verfügen.

Wer auf Safari geht sollte die Augen offen und alle Sinne wach halten. Es gibt immer etwas zu sehen, zu hören oder zu riechen. Ja, auch riechen, denn Raubtiere am Riss kann man entweder durch die darüber kreisenden Geier erkennen oder an dem Gestank den der Kadaver verbreitet. Häufig sind es jedoch die kleinen, nur aus den Augenwinkeln wahrgenommenen Eindrücke, die im Gedächtnis haften bleiben; der Gelbschnabeltoko auf einem schaukelnde Ast, ein Meerkätzchen in einer Baumhöhle oder ein Zebra-Manguste die aus einem hohlen Baumstamm lugt.

Die Wege nach Norden sind sandig und tief. Wer nach einigen Stunden eine hölzerne Knüppelbrücke überquert, hat Moremi erreicht. In Botswana verschandelt nichts die Natur, weder überflüssige Hinweisschilder noch Souvenirshops, die man sonst gerne an den Zugängen von Nationalparks findet. Die Regierung von Botswana steuert einen klugen Kurs in Sachen Tourismus. Durch die Diamantenminen und die Rinderzucht verfügt man über zwei ergiebige Einnahmequellen, und das Geld aus dem Tourismus ist nur Zubrot. Die Eintrittsgelder zu den Nationalparks haben sich gewaschen, das begrenzt die Zahl der Touristen und schont die Natur. Für den kommenden Morgen haben wir in Maun einen Helikopter gechartert. Ein kleine, 3-sitzige Alouette II mit Zebra-Anstrich landet direkt vor unserem Campground. Wir bauen die Türen aus und schon geht es los.

Es wird ein unvergessliches Erlebnis ! Aufgeschreckt vom Rotorengeräusch stiebt eine Herde von Kaffernbüffel vor uns her. Ein einsamer Elefantenbulle in einem Teich hebt prustend den Kopf, Zebras ergreifen die Flucht, Litschi-Antilopen, deren Lebensraum sumpf- und wasserreiche Gebiete sind, schwimmen durch tiefes Wasser, so dass nur Kopf und Gehörn an der Oberfläche zu sehen sind. Was kann man hier an Antilopen sehen, Impalas, Wasserböcke, Sitatungas, Leier- und Rappenantilopen. Es ist ein Tag wie kein anderer !

Wir verlassen Moremi und fahren durch die Mababe Depression nach Norden, nach Savuti. Im frühen Morgenlicht stehen auf der weiten planen Ebene der Savanne viele Giraffen. Bei 100 angekommen, gebe ich das Zählen auf. Savuti ist nach dem gleichnamigen Fluß benannt, doch der führt nur selten Wasser. Von 1853 bis 1957 versiegte er völlig. Das letzte Mal führt der Savuti 1982 Wasser. Kurz bevor wir die Stelle erreichen, welche unsere Küchencrew für das Lager vorgesehen hat, sehen wir in Ferne Geier ihre Kreise ziehen. Wir nähern uns langsam. Zwei alte Löwen-Männchen, mit zotteliger Mähne, haben Ihre Köpfe in den Bauch eines Elefanten gegraben. Sicher war der Elefant krank und geschwächt, ansonsten hätten sie nie eine Chance gehabt. Dass die beiden hier alleine sind, täuscht, der Rest des Rudels kann nicht weit entfernt sein. Wahrscheinlich haben die Löwinnen in der Nacht die Beute geschlagen und der Rangfolge nach frisst der „König der Tiere“ jetzt zuerst. Wer schon nicht arbeitet, soll wenigstens gut Fressen.

Wir verzichten auf unseren Lagerplatz, – bei Nachbarn mit solch gut ausgeprägten Kauwerkzeugen sicher eine weise Entscheidung – und sehen, dass wir genügend Raum zwischen die Löwen und uns bringen. Bei dieser Menge Fleisch werden sie aber wahrscheinlich in den nächsten Tagen nur noch faul und bewegungslos im Schatten liegen. Fressen – schlafen – verdauen !

Morgens und abends brechen wir vom Camp aus und gehen für 2–3 Stunden auf Tierbeobachtung, denn in den kühlen Tageszeiten ist am meisten zu sehen. Die heißen Stunden verbringen Mensch und Tier im Schatten. Einer unserer Fahrer, der auf den schönen Namen Timex hört, (ich habe es gesehen, der Name steht tatsächlich in seinem Pass) muss sich wohl gedacht haben, dass die heißen Mittagsstunden eine gute Zeit für ein Bad und große Wäsche sind. So hatte er sich aus der Küche eine weiße Plastikwanne geholt, zuerst Hose und Hemd gewaschen, und sich danach selbst in die seifige Brühe gehockt. Dass Elefanten Wasser über Kilometer hinweg riechen, hätte er besser wissen müssen als jeder andere, der nicht so oft im Busch unterwegs ist. Ein großer Elefant nähert sich von hinten und beansprucht das Wasser für sich. Ein Bild wie ein Stilleben, grauer Elefant, schwarzer Mann und weiße Wanne. Wir lachen lange über und mit dem sprachlosen Timex.

Von Savuti ist es nicht weit bis in den Chobe Nationalpark. Der Zeltplatz von Serondela ist verdreckt und überlaufen. Auch wenn er an einem einzigartigen Aussichtspunkt über dem Chobe-River liegt, haben wir uns für einen entfernteren Campground entschieden, hauptsächlich auch deshalb, weil rund um Serondela ganze Pavian-Familien ihr Unwesen treiben. Diese frechen Räuber sind nicht zu unterschätzen, sie sind aggressiv, haben „lange Zähne“ und „lange Finger“, öffnen ein Zelt im Nu und richten dort Verwüstungen an.

Chobe ist Elefantenland, an vielen Stellen fällt das Ufer flach zum Fluss hin ab. Viele Elefanten-Familien kommen hierher, um ihren Durst zu stillen, ein Bad zu nehmen und das grüne Schilf zu fressen. In Reih’ und Glied stehen sie am Flussufer, und es gelingen ohne Mühe Traumbilder. Auf den Rücken der grauen Riesen tummeln sich oft Kuhreiher oder Madenhacker, die Gesundheitspolizei zur Körperpflege, die die Elefanten von Parasiten befreien. Der Chobe River ist ein idealer Platz zur Vogelbeobachtung. Unsere „Birder“ sind in Ihrem Element. Ein Landcruiser hat seit einigen Tagen Mucken, deswegen stellt man den Motor nicht mehr ab. Das Fahrzeug hat ein sinnfälliges Autokennzeichen BBC steht für „Bloody-Birder-Car“ ! Hornraben gibt es hier, Gabelracken, Perlhühner, Glockenreiher und Frankoline und vieles, vieles mehr.

Am nächsten Tag haben wir den Birder-Car erwischt. Heute läuft er eigentlich ganz gut. Wir nehmen den Sandy Sloop, direkt am Flussufer entlang. Mit heftigen Schwanzschlägen überquert ein Nilwaran vor uns den Weg und verschwindet im Wasser. Nur wenige Meter vor uns, unter einer ausladenden Schirmakazie, liegt eine Löwin, majestätisch dahingestreckt. Mit wachsamen Augen verfolgt sie alles, was sich am Flussufer tut. Unsere Kameras klicken unentwegt, was sie weder beeindruckt noch zu stören scheint. Ein Gruppe Büffel an der Tränke hat ihre volle Aufmerksamkeit, aber für sie alleine wäre ein 500 kg schwerer und sehr wehrhafter, angriffslustiger Kaffernbüffel ein viel zu großer Gegner. Den Büffeln sagt man nach, dass sie, selbst schwer verwundet ihren Angreifer und Peiniger noch nieder- walzen, so dass dieser das Jenseits noch vor ihnen erreicht.

Plötzlich streikt der Wagen wieder; also aussteigen und schieben. Ruckelnd springt das schwere Gefährt wieder an. Nach einer Biegung, 200 m hinter der Sandy Sloop, liegt ein Löwenrudel an einem Riss. Mit diesem Wissen wäre wohl vorher keiner freiwillig ausgestiegen.

Am nächsten Morgen nehmen wir die Straße unter die Räder und verlassen Botswana. Am Grenzübergang Kazungula stoßen die Länder Namibia, Zambia und Zimbabwe aneinander. Hier im Dreiländereck befindet sich eines der größten Naturschauspiele unserer Erde, die Victoria Wasserfälle. Vor einigen Jahren war der Ort Vic Falls, der seinen Namen den Wasserfällen verdankt, ein blühendes Touristenzentrum. Heute haben die Reformen des greisen Staatspräsidenten Robert Mugabe dazu geführt, dass die Wirtschaft des Landes in Trümmern liegt, die weißen Farmer abgewandert sind, und die 5-Sterne Hotels in Vic Falls leerstehen. Im Jahr 1854 erreichte der britische Missionar, Forscher und Menschenfreund David Livingstone als erster Weißer „Mosi oa Tunya“, was soviel heißt wie > Rauch mit Donner <. So nannten die Eingeborenen die Wasserfälle, denen Livingstone – dem kolonialen Erbe verpflichtet -, zu Ehren seiner Königin den Namen Victoria-Fälle gab. Dieser Name blieb bis heute erhalten, ebenso wie das überlebensgroße Livingstone-Denkmal am Eingang zur Besucherplattform an den Fällen. Auf einer Breite von 1700 m stürzt der Sambesi in eine mehr als 100 m tiefe Schlucht. Die Fälle sind im Jura-Zeitalter vor rund 150 Millionen Jahren entstanden. Wenn der Fluss nach der Regenzeit Hochwasser führt, stürzen pro Minute über 500 Millionen Liter Wasser in die Schlucht.

Der Besucher steht den Wasserfällen nur staunend mit offenem Mund gegenüber, und ist innerhalb von Minuten klatschnass von der Gischt, die von den Fällen zur Aussichtsplatform herübertreibt. Als ich meine Kamera am Aussichtspunkt gegenüber von Devil’s Cataract aufstelle, bricht sich die Sonne in den Abermillionen feinen Wassertröpfchen und bildet einen Regenbogen. Am Abend nehmen wir für eine Sundown-Cruise auf dem Sambesi ein Boot. Am Ufer zieht Afrika nochmals an uns vorüber. Elefanten, Flusspferde, Krokodile und ein Sonnenuntergang wie am ersten Tag der Schöpfung. Morgen geht es nach Hause. Im Flugzeug, hoch über den Wolken, lese ich in Tanja Blixens Roman „Afrika – dunkel lockende Welt“, über Ihren Abschied von Afrika:

„…es überkam mich die Vorstellung , die schon einmal in mir aufgetaucht war: nicht ich ging fort, in meiner Macht stand es nicht, Afrika zu verlassen, das Land selber wich ernst und langsam von mir zurück wie das Meer bei Ebbe“.

Mir geht es ebenso.